|

| ||||||||

| ||||||||

|

| ||||||||

投 降 昭和20年8月中旬頃から、米軍偵察機の動きが急に静かになった。 我々の部隊は、軍司令部は勿論、友軍他部隊からも遠く離れており、既に早くから連絡も全く途絶えていた。孤立無援の状態で放置されていた我々は、ただならぬ空気を感じてはいたものの、敗戦など想像だにしなかった。 やがて米軍機が、「日本兵たちに告ぐ。戦いは終った。東京は焼け野原である。もう攻撃はしない。出て来い」という伝箪(ビラ)を何度か撒きに来たが、我々には信じられない、信じたくないことであった。

1ヵ月後の9月14日、米軍司令部から白旗と共に日米の国旗を掲げたジープが、我々に敗戦を伝えに来た。我々はそれまで死守していた陣地を「天皇陛下の命」により放棄、米軍の駐屯地へ赴いた。我々は直ちに武装解除され、捕虜の扱いを受けることになる。 |

||||||||

|

| ||||||||

捕虜一丁上がり 我々は将校と下士官、兵とに区分されたが、それ以降、お互いに顔を見ることは全く無かった。数日後、我々将校が送られたマニラ近くの捕虜収容所キャンプは、草原に山型の布テントが何十帖か整然と並んでいるだけで、半砂漠状態だった。その時点では、佐藤司令官以下、将校ばかり15名位であった(判然とせず)。 捕虜となったときの我々の様子は、今思えば、哀れなものだったと思う。

そして、穴の向こう側に立っている兵隊に「パンツ」と「コンビネーション(つなぎ)」を貰う。このコンビネーションは、現在米軍が戦地で使用しているのと同じジラフ模様(迷彩柄)で、上下一体、前ボタン式のものである。この捕虜の制服には、胸部と背部に黒い字で一杯に「PW」(Prisoner of War)と書かれている。これで完全なPWの“一丁上がり”である。そしてこれが、無罪を勝ち取るまでの我々の唯一無二の服装となるのである。ただ、パンツもコンビネーションも着替えがあったかどうか思い出せないし、また、洗濯をした覚えもない。 |

||||||||

|

| ||||||||

司令官の予言 キャンプの周囲は、高さ15m位の材木製の檻で囲われ、要所要所に高さ20m位の見張台があり、常時4、5人の兵が監視していた。なおその上に、昼夜を問わず、ジープで檻の周囲を警邏している。我々に行動の自由は全く無かった。 その日から、毎朝、点呼(整列)があるのみ。食事は1日2回、団扇型の金属製の食器に米粒が沈んで見えないほど薄い粥(または“米汁”と云うべきか?)にジャムをスプーンに1杯ポトリと落としただけのもの。このような状態では、何とか死なない程度に生きられるのか、それとも、だんだん衰えて死ぬのだろうかと、ぼんやりと考えながらの毎日が続く。 ある日、場内のスピーカーで、司令官以下全員が、「HQ(ヘッドクォーター)に来い」と呼び出された。我々は1人ずつ部屋に入って取り調べを受けた。通訳は二世米兵。米軍は、現地での戦闘行為、残虐行為等について、手を変え品を変え、何とか聞き出そうとしていた。やはり司令官の予言どおりであった。 その予言とは、陣地を出る直前に司令官から申し渡された超重大な予想事項である。「米軍は、必ず戦争犯罪者と云う名の下に、我々日本軍を半ば強制的に裁き、現地フィリピン人達の被害申し立てに応えることになるだろう」。 我々佐藤部隊は、敗戦前から「我々は小部隊のため、余力もない。よって命令以外では勝手に動くな」としっかり聞かされていた。これは捕虜になってからも同じであった。 司令官は、捕虜になったその日の夜から、我々をテント近くの草原に集めて、戦闘ならぬ取調べの指揮を執った。米軍は、現地人からの申し出による各地の被害者などを納得させるため、その数に足るだけの「戦争犯罪者」をでっち上げようとしている。勿論、多くは無実や無関係の将兵達であったと聞く。しかし、無実を訴えても、無視されるだけだ。 そんな中、司令官が我々に最も注意を喚起したのは「10数名の中で1人でも中途半端な返事をしたり、まして不利な証言をすれば、全員が同罪として裁かれ、重い処刑を受けることになる。日本陸軍軍人として、心せよ」ということだった。「勿論、最終責任は私が取る。万が一の場合、後のことは川嶋と今井に宜しく頼む」…司令官のこの重い言葉に、私は共に戦った仲間たちのためにも、何としてでも無実を勝ち取り、佐藤司令官と共に無事に日本に帰らなければならぬと決意した。 第1回の呼出しの後、毎朝、「集合・整列・点呼」があり、来る日も来る日も、殆ど同じ質問を何十回も受けた。 |

||||||||

|

| ||||||||

取調べの毎日 我々将校たちへの米軍の尋問は次のようなものであった。 貴方の指名と官等級(少尉・中尉・大尉・少佐・中佐・大佐等)は? 最終的にいた場所は? 投降までの部隊の行動と、そこでの貴方の任務は? その間の戦闘はどこで、どんな状態だったか?・・・・・ このようなことを、ある日は優しく、ある日は威丈高に繰り返し尋問された。これ以外に、日によっては、「同僚・上官・部下はその時、どこでどんな任務でいたか?」「戦闘の計画や結果は聞いたか?」という質問も受けた。大略はそのようなものであった。 これらの尋問に、15名中1人でもうかつな返答をすれば、まず本人、次に同行者、また他の部隊等が「数珠繋ぎ」にPWに指定され、たとえ本人が「全く無関係」と主張しても殆ど黙殺されたという。万一そうなれば何らかの処刑は免れないだろう。佐藤司令官の「先見の明」に救われた我々は、ただ感謝あるのみである。 |

||||||||

|

| ||||||||

現地人の感情・敵愾心 我々の部隊が終戦を迎え、また捕虜になったフィリピン・ルソン島の住民は主にタガログ族で、タガログ語を話していた。山岳地帯には少数ながら身長1〜1.2mぐらいのピグミー族もいた。ルソン島以外の島々には多くの民族がおり、言葉もそれぞれであると云われるが、残念ながら私は全く知らない。 同国は、古くはスペイン領として長い間統治されていたので、老若男女ともに混血の人々がかなりの数に及んだ。タガログ語に混じって、時々スペイン語と思われる単語を聞いた。そして、近くはアメリカに支配されていたので英語もかなり使われていた。ただ、ひどい訛りではあったが。 現地の土民たちは、親・子・孫と何代にも亘って外国の統治下にあったためか、日本人のような義理人情はあまり理解が出来ず、とにかく、その時に強い方につくことが最優先であったようだ。それが証拠に、前日まで「ニホン ヘイタイサン トモダチ」「ダイスキ」等々云って我々に摺り寄って来ていたのが、米軍が進駐してきた途端、「ニホン バカヤロー」「ボロドー(=泥棒)」と大声でわめき、我々に礫を投げてくる者さえいた。 しかし、我々佐藤部隊は、戦闘行為は何度かあったが、一般の土民には絶対に手を出さぬよう、怪我をさせぬよう申し渡されていた。戦争そのものが誤った行為である。ましてや、無関係な土民を戦いに巻き込むことは人間として絶対にあってはならない。我々は全員、それを厳守していた。 だが考えてみれば、自分たちの住んでいる土地で、長い間、外国同士が好き勝手に戦い、荒らされたり、死者も出ているのである。土民たちが一時的にせよ、敗戦した日本兵を区別なく責め、感情をぶつけたくなるのは当然かもしれない。損得を天秤にかけた上で、弱い方に敵愾心を向ける習性にならざるを得なかった土民たちもまた、戦争の犠牲者なのだ。 翻って今日の我々日本人も、そんな習性に近くなっている節が見えるのが、私達大正から戦前生まれの偏見であれば良いのだが…。 |

||||||||

|

| ||||||||

収容所での生活 収容所では、元佐官であろうと将官であろうと待遇は同じ。 我々は元の階級をほとんど意識しなくなっていた。立派なカイゼル髭を蓄えていた元将官も、いつしか剃り落して別人のように可愛らしいおじさんになっていた。本人もやがて、その顔に慣れたのか、次第に我々の中に入って来た。 キャンプ内には、カレンダーや時計その他、日時や曜日等を知る基となる物は何もなかった。しかし「三人寄れば文殊の知恵」とか。数百人(200〜250人位)の中には、色々な方面の知恵者が必ず何人か居るもので、必要最低限のカレンダーを作ってくれる者、また、薄い板を三角に切ってもう1枚に固定し、日時計(らしきもの)を作ってくれた者もいた。我々はそれらを頼りに、日々の生活のリズムを作っていった。 捕虜の生活は、尋問に答える時と1日2回の食事のとき以外は、何もすることがない。かといって檻の外に出ることは許されないので、ボーッとしているより他に無い。仕方なく、ずっとふて寝をしている者、どこかから木切れなどを集めて来て、暇に明かして将棋盤を作る者、過し方は様々だった。 私自身も捕虜になった当初は、取調べのこと、処刑のことが気になって全く落ちつかなかったが、日が経つにつれ次第に頭から離れ、また自分自身でも忘れるよう努力をしていたように思う。半ば自棄(やけ)になっていたのかもしれない。夜も不思議に安眠できた。夢も目が覚めたら忘れているような他愛のないものか、子供のときに兄弟で蜻蛉とりをした風景、夏祭りや雪合戦の思い出、父の商売を手伝っている情景など、明るく楽しいものが多かった。 |

||||||||

|

| ||||||||

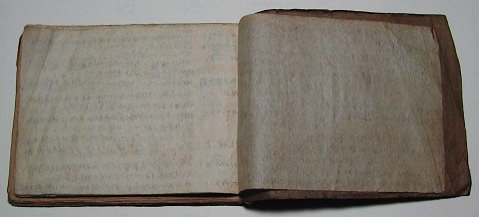

生きた証 『思ひつき』 やがて私は、生きて国に帰れるにせよ、帰れないにせよ、今ここで「生きた証」を書き残しておきたいと考えるようになった。いつでも何かをしていないと落ち着かない性癖故かもしれない。

「生きた証」とは云っても、いつ殺されるかも知れず、また、食べものも何とか生命を維持できる程度にしか与えられない状態では、あまり高尚な考えを巡らすことも出来ない。結果、私の「生きた証」は『思ひつき』というタイトルになり、日々の出来事、刹那々々の思い、仲間たちと交わした楽しい会話を書き留める日記帳のようなものになった。 我々捕虜のする話は、戦争や取調べといった現実的なことではなく、故郷に残してきた家族のこと、そして次第に美味しい食べ物、飲み物の方に移って行った。北海道から沖縄までの出身者がいたが、全員各地の珍しい食べ物を順に聞いて想像するだけでも唾が出そうである。中には板前をしている者もいたのだろう、それぞれの料理の本格的なレシピまで披露された。 「へぇ…それはどうやって作るの?」 「うまそうだなぁ。日本へ帰ったら、それ食いたいなぁ」 我々の話は、尽きることがなかった。

無味乾燥なテントの中に4〜5人が座って向き合うと、自然に“前回の続き”が始まる。それぞれが一生懸命、故郷の思い出を交えながら、嬉しそうに郷土料理を語るときの「お国訛り」が、よけいに我々の想像力をかき立て、料理に味を添える。 話しながら思わず涙で声を詰まらせる者、深いため息をつく者、瞑想するようにじっくりと聞き入る者…。ついこの間まで最前線を戦っていた若者たちだったが、この時にはさぞかし餓えた、だらしない顔をしていたことだろうと思う。そして、ふと食べものの話が途切れた時には、歌の得意な仲間に教わった歌謡曲、『誰か故郷を思わざる』の歌詞を、皆で一言一言かみ締めるように歌ったことも、今は懐かしい思い出である。 昭和20年9月から翌年4月の初めまでの半年余りで、私が書き留めた料理のメニューは、山芋オムレツ、ジンギスカン鍋、チャンポン、代用蒲焼(精進料理)、キリタンポ、ロールキャベツ、餃子、烏賊飯、メンチボール、甘酒餅など、全部で142にのぼった。けっこう手の込んだ料理の、細かな材料から調理法まで揃っていて、おそらく、これをもとに実際に料理が作れるのではないかと思う。今見ると、我ながらアホな事をしていたものだと苦笑してしまうが。

『思ひつき』にはこの他、戦友たちの住所録、帰国の後に挨拶に行くべき訪問先の名簿、山下奉文大将の辞世の句など、文字通り思い付くままに、順番も出鱈目に記していたようで、筆跡も字の大きさもまちまちである。「収容所にて」という題で詠んだ、決して上手とはいえない何首かの短歌、やけくそ気味に詠んだような川柳、ふざけて描いた絵…それぞれをどういう状況で、どういう気持で書き綴っていたのか、今はもう思い出せない。ただ、人間が極限状況に置かれたときの心の不安定さが現れているように思えて、戦争の虚しさ、辛さを思い起こすばかりである。 病に斃れ埋れし 幾多の勇士偲びなば 生き残りたる我々の 責務の大を感じつゝ |

||||||||

| (了) | ||||||||

|

| ||||||||

|

||||||||

|

| ||||||||